あなたは「北谷の基地について詳しく知りたい」と思ったことはありませんか?結論、北谷町には4つの重要な米軍基地があり、町の発展に大きな影響を与えています。この記事を読むことで北谷基地の全体像と地域への影響がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.北谷基地の概要と基本情報

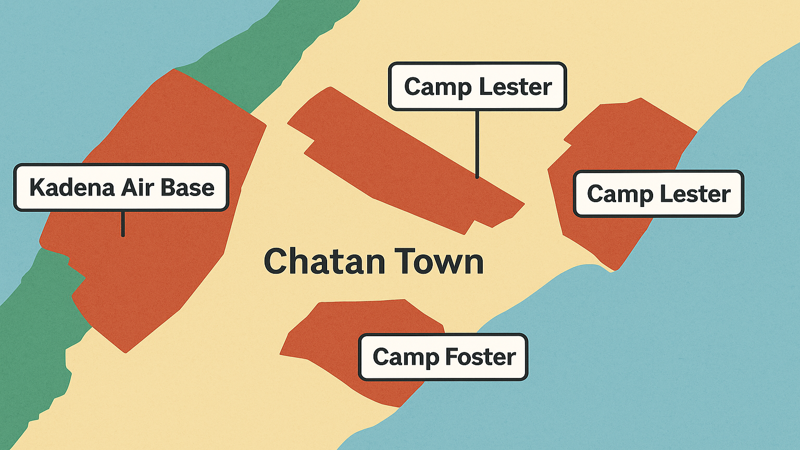

北谷町に所在する4つの米軍基地

北谷町には現在、4つの米軍基地が存在しています。

それぞれ異なる役割と規模を持つこれらの基地は、沖縄における米軍戦略の重要な拠点となっています。

嘉手納飛行場は極東最大の空軍基地として、第5空軍第18航空団の拠点機能を担っています。

キャンプ瑞慶覧(キャンプフォスター)は海兵隊の中枢機能を有し、沖縄市、宜野湾市、北中城村にもまたがる広大な施設です。

キャンプ桑江(キャンプレスター)は北谷町内に位置する海兵隊施設で、比較的小規模ながら重要な機能を果たしています。

陸軍貯油施設は燃料貯蔵を主目的とした施設で、複数の市町村にまたがって設置されています。

これらの基地は戦後から現在まで、北谷町の都市計画や住民生活に大きな影響を与え続けています。

各基地の面積と管理部隊

各基地の具体的な面積と管理体制を詳しく見てみましょう。

嘉手納飛行場の総面積は19,855千平方メートルで、そのうち北谷町部分は約3,635千平方メートル(全体の18%)を占めています。

管理部隊は第5空軍・第18航空団で、地主数は12,125人、年間賃借料は約288億円という巨額に上ります。

キャンプ瑞慶覧の総面積は5,341千平方メートルで、北谷町部分は2,462千平方メートルです。

海兵隊が管理し、地主数は4,817人、年間賃借料は約83億円となっています。

キャンプ桑江は675千平方メートルと比較的小規模で、海兵隊管理の下、地主数671人、年間賃借料約1億1千万円です。

陸軍貯油施設は総面積1,277千平方メートルのうち、北谷町部分は408千平方メートルで、年間賃借料は約14億円です。

これらの数字は、基地が北谷町の経済に与える影響の大きさを物語っています。

基地が北谷町に占める割合と現状

北谷町の現状を数字で見ると、その特殊性がよく理解できます。

町の総面積13.91平方キロメートルのうち、米軍基地が占める割合は約52.3%という驚くべき高さです。

つまり、約28,000人の町民が残りの6.64平方キロメートルという限られた土地で生活を営んでいるのが現実です。

この土地利用の制約により、住宅地は東西に大きく分断され、道路整備や地域開発に大きな障害となっています。

一方で、基地からの賃借料収入は町の重要な収入源となっており、複雑な関係性を生み出しています。

近年では段階的な基地返還により、跡地利用による新たなまちづくりが進められています。

特に西海岸地域では、返還跡地を活用した商業・観光施設の開発が成功を収めており、今後のモデルケースとして注目されています。

2.嘉手納飛行場と北谷町の関係

極東最大の空軍基地の概要

嘉手納飛行場は極東最大のアメリカ空軍基地として、アジア太平洋地域における米軍戦略の中核を担っています。

3,700メートルの滑走路を2本有し、約100機の軍用機が常駐する規模は、東京国際空港(羽田空港)の約2倍の面積に相当します。

東京ドーム約420個分という広大な敷地には、滑走路だけでなく居住地区、学校、病院、ショッピング施設まで完備されています。

第18航空団を中心とした複数の部隊が駐留し、戦闘機、輸送機、給油機など多様な航空機が配備されています。

基地内には小学校から高校まで、アメリカ本土と同水準の教育施設が整備されており、まさに「基地内都市」といえる環境が構築されています。

ゴルフ場、映画館、スーパーマーケットなども完備され、軍人とその家族が快適に生活できる環境が整っています。

この規模と機能の充実度が、嘉手納基地の戦略的重要性と、将来的な返還の困難さを物語っています。

北谷町における嘉手納基地の位置と影響

北谷町内の嘉手納基地エリアは、町の都市計画に大きな制約をもたらしています。

基地は北谷町の砂辺、浜川、上勢頭、下勢頭、伊平地区にまたがって位置しており、これらの地域の発展を大きく左右しています。

特に国道58号線沿いの土地利用において、基地の存在が交通アクセスや商業開発に影響を与えています。

しかし1996年には、町の要望により嘉手納飛行場南端の24,000平方メートルが返還されました。

この返還により、公共施設の整備改善と宅地利用の促進が実現し、町民の利便性向上につながっています。

基地からの年間賃借料は北谷町分だけでも相当な金額となり、土地所有者にとって重要な収入源となっています。

一方で、基地の存在により本来の土地利用ができない制約も大きく、地域発展の課題となり続けています。

騒音問題と三市町連絡協議会の取り組み

嘉手納基地の運用に伴う航空機騒音は深刻な問題となっており、周辺住民の生活に大きな影響を与えています。

この問題に対処するため、1998年に「嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会(三連協)」が設立されました。

三連協は沖縄市、北谷町、嘉手納町の3市町が連携し、騒音問題の解決と基地運用の改善を求める活動を続けています。

定期的な目視調査を実施し、航空機の飛行経路、騒音レベル、飛行回数などの実態把握に努めています。

調査結果は日米両政府への要請活動に活用され、飛行ルートの変更や夜間飛行の制限などを求めています。

2000年には周辺住民5,544人が騒音被害の損害賠償を求めて提訴し、2009年に約56億円の支払いを命じる判決が確定しました。

これらの取り組みにより、一定の改善は見られるものの、根本的な解決には至っておらず、継続的な対応が求められています。

3.キャンプ瑞慶覧(キャンプフォスター)の現状

海兵隊中枢機能を担う基地の概要

キャンプ瑞慶覧(キャンプフォスター)は、在日米軍海兵隊の沖縄における中枢機能を担う重要な基地です。

沖縄戦で戦死したウィリアム・アドルバート・フォスター海兵隊一等兵の名前を冠しており、キャンプ・コートニーと並ぶ海兵隊の主要拠点となっています。

総面積約5,341千平方メートルの広大な敷地に、司令部機能、兵舎、訓練施設、福利厚生施設が配置されています。

海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部が管理し、実戦部隊と後方支援部隊の両方が駐留する複合的な機能を有しています。

基地内には住宅地区、学校、病院、商業施設なども完備され、軍人とその家族が生活する環境が整っています。

射撃場や訓練場などの軍事施設も充実しており、海兵隊の各種訓練が日常的に実施されています。

この基地の特徴は、単なる軍事拠点にとどまらず、海兵隊の沖縄での生活基盤全体を支える総合的な機能を担っている点です。

段階的返還と跡地利用計画

キャンプ瑞慶覧では段階的な返還が進められており、跡地利用による地域振興が期待されています。

2020年3月には、史跡「北谷城」が大部分を占める施設技術部地区内の約11ヘクタールが返還されました。

この返還地には首里城跡に次ぐ規模とされる北谷城の遺構が含まれており、町では国指定史跡を目指しています。

ロウワー・プラザ住宅地区では、2024年から緑地広場として日米共同利用が開始され、新たな活用形態が試行されています。

返還の条件として、基地内への新たな住宅建設が日本側負担で実施されるなど、複雑な調整が必要となっています。

泡瀬ゴルフ場跡地(約4,680千平方メートル)の返還では、大型商業施設「イオンモール沖縄ライカム」が建設され、地域経済に大きな効果をもたらしました。

これらの成功例は、今後の基地返還と跡地利用のモデルケースとして重要な意味を持っています。

一般開放イベントと地域交流

キャンプ瑞慶覧では定期的に一般開放イベントが実施され、地域住民との交流促進が図られています。

「キャンプフォスターフェスティバル」は毎年7月に開催される代表的なイベントで、日本国籍の方も特別に基地内に入ることができます。

イベントでは音楽ライブ、ストリートパフォーマンス、沖縄民謡、エイサーなど多彩なステージショーが繰り広げられます。

フリーマーケットエリアでは、基地内でしか手に入らない商品や、アメリカの雑貨なども販売されています。

ハロウィンイベントでは「キャンプレスター ハロウィンランド」として、家族連れが楽しめる企画が用意されています。

これらのイベントは、普段立ち入ることのできない基地内の様子を知る貴重な機会となっています。

顔写真付きの身分証明書の持参が必要で、入場ゲートも指定されるなど、厳格な管理の下で実施されています。

4.基地跡地利用によるまちづくりの成功事例

ハンビー飛行場跡地とアメリカンビレッジ

北谷町の最大の成功事例といえるのが、ハンビー飛行場跡地を活用した美浜アメリカンビレッジの開発です。

1981年に返還されたハンビー飛行場とメイモスカラー射撃場の跡地は、当初細長い海岸線沿いの土地でした。

町では23億円をかけて土地区画整理事業を実施し、商業施設を中心とした都市計画を推進しました。

1996年から2002年にかけての7年間で、経済波及効果は402億円という驚異的な成果を上げています。

アメリカンビレッジは「アメリカンライフスタイル」をテーマにした複合商業施設として整備されました。

カラフルな建物群、観覧車、ショッピングモール、レストラン、ホテルなどが集積し、県内外から多くの観光客を集めています。

隣接するサンセットビーチとの相乗効果により、北谷町は沖縄屈指の観光拠点として発展を遂げました。

基地返還から観光拠点への変貌

基地跡地の活用により、北谷町は農村から観光リゾート地へと劇的な変貌を遂げました。

戦前は「北谷ターブックヮ」と呼ばれる美田で知られた農業地域でしたが、戦後は基地の町として発展してきました。

アメリカンビレッジの成功により、西海岸地域には大型宿泊施設、物販施設、飲食店が次々と開業しました。

美浜タウンリゾートとして整備された地区では、年間を通じて国内外からの観光客で賑わっています。

デポアイランドやうみんちゅワーフなど、段階的な開発により商業エリアが拡大しています。

アメリカンな雰囲気を活かした街づくりにより、他の沖縄の観光地とは異なる独自の魅力を創出しています。

基地関係者と観光客、地元住民が共存する多文化的な環境が、北谷町の特色となっています。

経済効果と固定資産税の増大実績

基地跡地利用による経済効果は、具体的な数字でその成功を証明しています。

ハンビー飛行場跡地の開発により、固定資産税は192万円から1億8500万円と56倍に増大しました。

これは地方自治体の税収向上において、極めて大きなインパクトを与える成果でした。

雇用創出効果も顕著で、商業施設、ホテル、レストランなどで数千人規模の雇用が生まれています。

観光客の増加により、交通、宿泊、飲食、小売業など幅広い業種に経済効果が波及しています。

年間数百万人の観光客が訪れるアメリカンビレッジは、沖縄観光の主要拠点として定着しました。

この成功モデルは、県内他市町村の基地跡地利用計画にも大きな影響を与えています。

ただし、成功の背景には立地条件、アクセスの良さ、コンセプトの明確さなど、複数の要因が重なっていることも重要な教訓となっています。

まとめ

この記事を通じて理解できるポイントは以下の通りです:

• 北谷町には嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、キャンプ桑江、陸軍貯油施設の4つの米軍基地が存在する

• 基地は町面積の52.3%を占め、約28,000人の住民が残りの土地で生活している

• 嘉手納飛行場は極東最大の空軍基地で、騒音問題への対策が継続的に取り組まれている

• キャンプ瑞慶覧では段階的返還が進められ、跡地利用計画が策定されている

• ハンビー飛行場跡地のアメリカンビレッジ開発は、基地跡地利用の成功モデルとなった

• 基地跡地利用により固定資産税が56倍に増大し、大幅な経済効果を実現した

• 定期的な基地開放イベントにより、地域住民との交流が促進されている

• 基地問題と跡地利用の両面から、持続可能なまちづくりが模索されている

北谷基地をめぐる状況は複雑ですが、地域住民と行政が協力し、基地との共存と跡地活用による発展を両立させる取り組みが続けられています。今後も北谷町の動向に注目し、持続可能な地域発展のモデルケースとして期待したいものです。

関連サイト

• 北谷町公式ホームページ – 米軍基地について

• 国立公文書館 – 公文書館資料から見る復帰50年~基地の中の北谷町~