あなたは「北谷って何て読むの?」と思ったことはありませんか?結論、北谷は「ちゃたん」と読みます。この記事を読むことで北谷の正しい読み方や歴史的由来、沖縄の地名の特徴がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.北谷の正しい読み方と発音のポイント

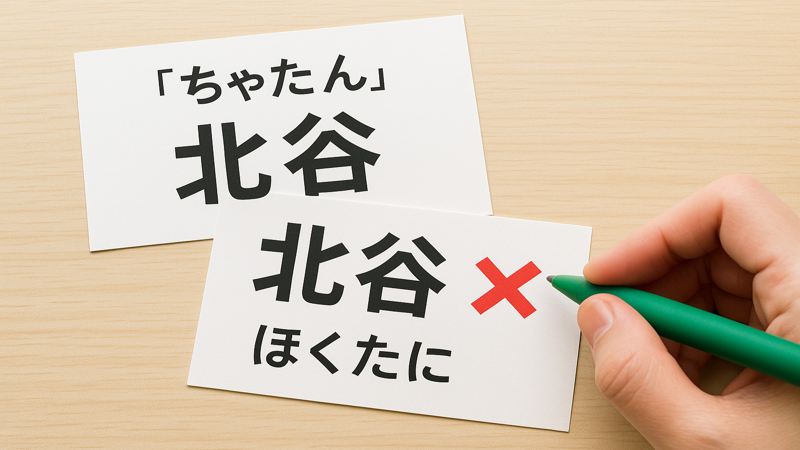

北谷の読み方は「ちゃたん」が正解

沖縄本島中部にある北谷町の正しい読み方は「ちゃたん」です。

漢字だけを見ると「きたたに」や「ほくたに」と読みたくなりますが、これは間違いです。

北谷は沖縄県中頭郡に属する町で、美しい西海岸に面した人気の観光地として知られています。

地元の人々にとって「ちゃたん」という読み方は当たり前のことですが、本土から訪れる観光客や移住者の多くが読み方に戸惑うのが現実です。

沖縄旅行を計画している方や、地名に興味のある方は、まず「北谷=ちゃたん」ということをしっかりと覚えておきましょう。

県外の人が間違えやすい読み方の例

県外の人が北谷を初めて見たときに読み間違えやすいパターンがいくつかあります。

最も多いのが「きたたに」という読み方です。

これは漢字の「北」を「きた」、「谷」を「たに」と、そのまま音読みで読んでしまうケースです。

次に多いのが「ほくたに」という読み方で、こちらも同様に漢字をそのまま読んでしまった結果です。

他にも「きたや」「ほくや」といった読み方をする人もいますが、いずれも正解ではありません。

このような読み間違いは決して恥ずかしいことではなく、沖縄の地名の特殊性を理解していれば自然に避けることができます。

正しいアクセントの付け方(平板型と頭高型)

「ちゃたん」の正しい発音には、実はアクセントの違いがあります。

地元沖縄では「平板アクセント」で「ちゃ→た→ん」と平坦に発音するのが一般的です。

一方、県外出身者や全国ニュースでは「頭高アクセント」で「↑ちゃ↓た↓ん」と最初の音を高く発音することが多くあります。

この違いは言語学的にも興味深い現象で、地域による発音の差として認識されています。

観光で北谷を訪れる際は、地元の人に倣って平板アクセントで発音すると、より自然に聞こえるでしょう。

ただし、どちらのアクセントも間違いではないため、あまり神経質になる必要はありません。

2.北谷という地名の歴史的由来と変化

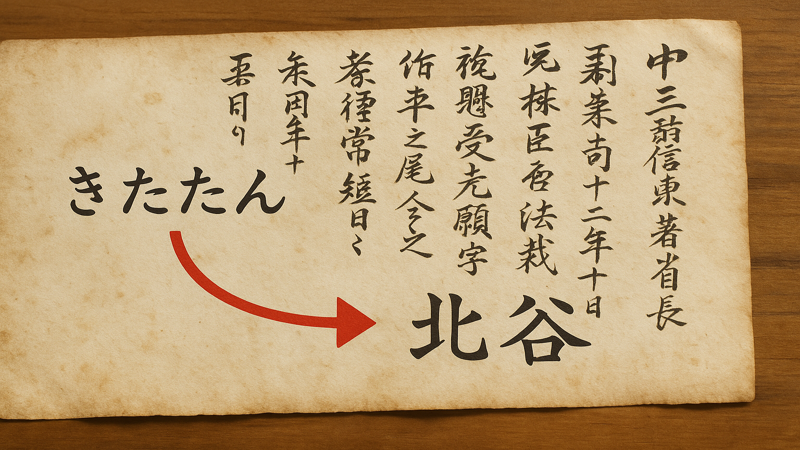

1577年の辞令書に残る「きたたん」の記録

北谷という地名の歴史は古く、1577年まで遡ることができます。

現在確認できる最古の文字資料は、当時の琉球国王が「きたたんおきて」と称する地方役人に給した辞令書です。

この辞令書に書かれた「きたたん」が、現在の北谷の地名の原型となっています。

琉球王国時代、地名は主に仮名(ひらがな)で表記されており、「きたたん」もその例の一つでした。

「きたたん」の語源については諸説ありますが、鹿児島方言で「タン」が谷を意味することから、文字通り「北の谷」という地形的特徴を表している可能性が高いとされています。

この古い地名が現代まで受け継がれているということは、北谷の土地に根ざした歴史の深さを物語っています。

「きたたん」から「ちゃたん」への言語変化の過程

「きたたん」が現在の「ちゃたん」に変化した過程は、言語学的に明確に説明されています。

まず「きたたん」が「きちゃたん」に変化し、次に「ちちゃたん」となり、最終的に「ちゃたん」に落ち着きました。

この変化は音韻変化と呼ばれる自然な言語現象で、話しやすさや聞き取りやすさを追求した結果生まれたものです。

特に「き」音が「ち」音に変化するのは、沖縄の方言でよく見られる特徴の一つです。

また、語頭の音が脱落して短縮されるのも、日常会話での使いやすさを重視した結果と考えられています。

このような言語変化は数世紀をかけてゆっくりと進行し、地域住民の間で自然に定着していったのです。

薩摩侵攻後の漢字表記の導入経緯

現在使われている「北谷」という漢字表記が生まれたのは、1609年の島津侵攻以降のことです。

薩摩藩が琉球を支配するようになると、日本本土に合わせて公文書に漢字表記が必要となりました。

1649年の「正保国絵図」には、「北谷間切」の脇に「キタタンマギリ」のかなが付けられており、この時期に漢字表記が定着したことがわかります。

「北谷」という漢字は、元の「きたたん」の意味を汲んで当てられたものと考えられています。

しかし、漢字表記が導入された後も、実際の読み方は「ちゃたん」への変化を続けていました。

これが現在の「北谷と書いてちゃたんと読む」という状況を生み出した歴史的背景なのです。

3.沖縄の難読地名の特徴と北谷を理解するコツ

琉球語(うちなーぐち)の影響と地名形成

沖縄の地名が難読になる最大の理由は、琉球語(うちなーぐち)の影響にあります。

琉球語は沖縄独自の言語で、日本本土の言語とは系統が異なります。

地名の多くが琉球語に由来しているため、標準的な日本語の読み方とは大きく異なることが多いのです。

北谷の「ちゃたん」も、琉球語の音韻体系に基づいた読み方が現代まで受け継がれています。

方言と歴史的背景が複雑に絡み合い、独特の地名文化を形成しているのが沖縄の特徴です。

このような背景を理解することで、なぜ沖縄の地名が読みにくいのかが納得できるでしょう。

沖縄の地名が難読になる理由と歴史的背景

沖縄の地名が難読になる理由は複数あります。

まず、琉球王国時代から続く独自の文化により、地名の読み方が本土とは異なって発達しました。

次に、薩摩侵攻後の漢字導入により、既存の読み方に無理やり漢字を当てはめたことで、漢字と読み方の乖離が生まれました。

さらに、時代とともに読み方が変化したにも関わらず、漢字表記は変更されなかったため、現在のような状況となっています。

また、地域によって同じ漢字でも読み方が異なるケースもあり、これが混乱をさらに深めています。

これらの要因が複合的に作用して、沖縄特有の難読地名文化が形成されているのです。

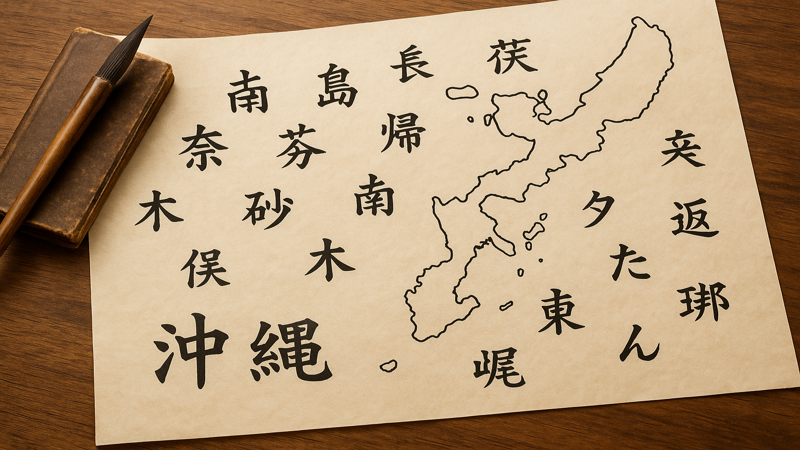

北谷以外の代表的な沖縄難読地名の紹介

北谷以外にも、沖縄には多くの難読地名があります。

「保栄茂」と書いて「びん」と読む豊見城市の地名は、沖縄最難読地名の一つとされています。

「勢理客」は浦添市では「じっちゃく」、今帰仁村では「せりきゃく」と、同じ漢字でも地域によって読み方が異なります。

「南風原」は「はえばる」と読み、「喜屋武」は「きゃん」と読みます。

「東風平」は「こちんだ」、「具志頭」は「ぐしちゃん」(現在は「ぐしかみ」)など、本土の人には想像がつかない読み方ばかりです。

これらの地名を覚えることで、沖縄の文化や歴史への理解がより深まるでしょう。

4.観光地としての北谷(ちゃたん)の魅力

美浜アメリカンビレッジとアメリカ文化の融合

北谷町の最大の観光スポットは、何といっても美浜アメリカンビレッジです。

アメリカ西海岸をモチーフにした建物が立ち並び、まるでアメリカにいるような異国情緒を味わうことができます。

ショッピング、グルメ、エンターテイメント施設が充実しており、一日中楽しむことができる複合施設です。

大きな観覧車からは美しい海岸線を一望でき、夕日の時間帯は特に絶景です。

アメリカ軍基地の影響を受けた独特の文化が根付いており、沖縄とアメリカの文化が融合した唯一無二の雰囲気を楽しめます。

地元の若者や駐留米軍関係者にも人気のスポットで、国際色豊かな環境を体験できるのが大きな魅力です。

サンセットビーチとアラハビーチの絶景スポット

北谷の海岸線には美しいビーチが点在しており、特にサンセットビーチは名前の通り夕日の美しさで有名です。

東シナ海に沈む夕日は息をのむほど美しく、多くの観光客や地元の人々が訪れる人気スポットとなっています。

アラハビーチは遠浅で波が穏やかなため、家族連れでも安心して海水浴を楽しむことができます。

ビーチ沿いには芝生の公園も整備されており、ピクニックやバーベキューを楽しむ家族の姿もよく見かけます。

マリンスポーツも盛んで、ダイビングやシュノーケリングを楽しむことができる透明度の高い海が自慢です。

ビーチカフェも充実しており、海を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。

北谷でしか体験できない沖縄とアメリカの文化体験

北谷では、他の沖縄の観光地では味わえない独特の文化体験ができます。

沖縄そばやタコライスなどの沖縄グルメはもちろん、本格的なハンバーガーやステーキなどのアメリカンフードも充実しています。

英語表記の看板が多く、まるで海外旅行をしているような気分を味わえるのは北谷ならではです。

エイサー祭りやシーポートちゃたんカーニバルなど、季節ごとのイベントも盛んに開催されています。

地元の工房ではやちむん(沖縄の焼き物)の制作体験もでき、沖縄の伝統工芸に触れることができます。

温泉施設「ちゅらーゆ」もあり、沖縄では珍しい温泉でリラックスすることも可能です。

まとめ

この記事で分かったポイントをまとめると以下の通りです:

• 北谷の正しい読み方は「ちゃたん」で、「きたたに」「ほくたに」は間違い

• 地元では平板アクセント、県外では頭高アクセントで発音される傾向がある

• 1577年の辞令書に「きたたん」として記録されたのが地名の起源

• 「きたたん」→「きちゃたん」→「ちちゃたん」→「ちゃたん」と段階的に変化

• 1609年の薩摩侵攻後に「北谷」という漢字表記が導入された

• 沖縄の難読地名は琉球語の影響と歴史的背景が原因

• 北谷は美浜アメリカンビレッジやサンセットビーチで有名な観光地

• 沖縄とアメリカの文化が融合した独特の雰囲気を楽しめる

北谷の読み方を正しく覚えることで、沖縄の歴史や文化への理解が深まります。沖縄旅行を計画している方は、ぜひ「ちゃたん」を訪れて、その魅力を肌で感じてみてください。きっと忘れられない思い出になることでしょう。